Frankenstein y el Día del libro

Archivado en: Cuaderno de lecturas, Frankenstein, Día del libro

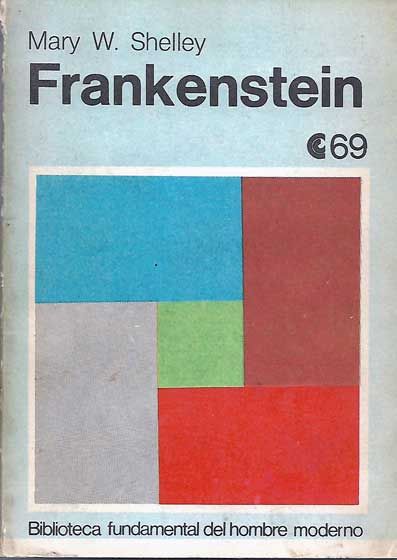

Portada de mi Frankenstein

De un tiempo a esta parte, en lo que a Madrid respecta, las celebraciones en torno al Dia del libro se han convertido en una serie de actividades gregarias: lecturas continuadas de El Quijote en el Círculo de Bellas Artes, encuentros de los autores con su público, cuentacuentos para los niños... Encaminadas todas ellas a llevar a la gente a las librerías, que permanecen abiertas hasta entrada la madrugada, sólo cabe el encomio ante semejantes iniciativas.

Ahora bien, eso no quita para que recordemos que la lectura es una actividad esencialmente íntima e individual: escritor y lector, no hay grey que valga. Leo desde que sé hacerlo porque leer es una acción solitaria. Si fuera un trabajo en equipo, yo sería analfabeto. Esa emoción, que parecen sentir quienes participan en las lecturas continuadas, yo la siento al ver a alguien en el metro abstraído en su libro. La gente, la masa, no existe para ellos. Sólo el libro. Algunos se pasan de estación magnetizados por sus páginas.

Pero yo soy de otra época, del amado siglo XX. De cuando el cine, el rock & roll, los cómics y el Día del libro a la antigua usanza. Recuerdo que en mis tiempos -los de la Transición, pongo por caso-, todos los veintitrés de abril, a eso de las diez de la mañana, se empezaban a montar los tenderetes de los libreros. Desde la esquina del Banco de España, en Cibeles, y unos metros más allá, ya subiendo por la Gran Vía hasta la Plaza de España, las dos aceras estaban llenas de mesas engalanadas con la bandera que rebosaban libros con el diez por ciento de descuento. Desde Sol hasta Callao, pasando por Preciados y la calle del Carmen, exactamente igual. Si no llovía -lo que era bastante frecuente para estropear la jornada-, mi ciudad -¡qué ganas de volver a pasear por ella!- rezumaba ese grato aroma del papel recién impreso. Olía a libro, hablando en plata.

Lo más parecido a aquella dicha que queda en estos días son esos tenderetes con saldos y restos de ediciones que se montan entre Callao y la Red de San Luis. Como siempre, busco solaz en mis recuerdos. Y juro que me reconforta volver a verme el veintitrés de abril del 76 o del 77, curioseando entre aquellos tenderetes. A diferencia de los pocos que quedan ahora, que sólo ofertan papelote -textos que en breve servirán para hacer nueva pasta de papel- entonces podían adquirirse hasta los papel biblia de Aguilar. En esas ediciones, en verdad primorosas, en el 77 me compré la poesía completa de Espronceda. Pero la mejor adquisición de las de entonces fue Frankenstein, de Mary W. Shelley en una edición argentina. Con nuestra industria editorial todavía reponiéndose de los rigores de la censura franquista, las ediciones bonaerenses menudeaban en las librerías españolas. Mi Frankenstein, aunque abreviaba el título original obviando aquel "o el moderno Prometeo" es una traducción notable de Laura Marazul. Dada a la estampa por el Centro Editor de América Latina en 1972, la compré en Madrid cuatro años después y aún sigue siendo mi Frankenstein. Antes de su lectura, mi concepto del monstruo, acuñado en base a unas proyecciones tempranas, era erróneo. Tras dar cuenta de la novela original comprendí que la abominación era el creador, que no su criatura. O incluso podían serlo las masas que condenan y persiguen al que no entienden. De una u otra manera, desde que leí Frankenstein, Mary Wollstoncraft Shelley es mi escritora favorita.

Ya avanzando en mi experiencia como lector, comprendí que la gran Mary fue la vencedora de aquel duelo de ingenio que establecieron en Villa Diodati, en el verano de 1816, para la vanagloria de Lord Byron y la aquiescencia de Percy Bysshe Shelley, aún no casado con Mary. En el prólogo a Frankenstein, su respuesta al reto, la escritora apunta: "muchas y muy largas fueron las conversaciones entre Lord Byron y Shelley, de las que yo era oyente devota pero casi muda". Polidori -el médico y el hazmerreír de Byron- y mi dilecta fueron los adjuntos.

Sin embargo, El vampiro (1819), la novela corta con la que John Polidori respondió al desafío, a mí me parece mucho mejor que Drácula (1897), de Bram Stoker. Polidori es consciente de que el cuento, la brevedad es el formato idóneo del miedo. De modo que escribe un texto corto y conciso. Stoker se va al tocho, a la novela epistolar en la que se suceden asientos en el diario de Harker y reproducciones de documentos. Total, el espanto queda más diluido.

"Un cuento que hablara a los misteriosos terrores de nuestra naturaleza y despertara un horror palpitante", continúa mi dilecta. "(...) La invención no consiste en crear algo de la nada, sino del caos". Frankenstein o el moderno Prometeo (1818), ya sea gótica o el pórtico a la ciencia ficción -como la consideran algunos comentaristas, como el lector prefiera- es una de las novelas fundamentales de toda la historia de la literatura. Ahora, que tantos presagios de las fantasías postapocalípticas empiezan a parecernos ciertos, si de pronto nos viéramos en una sociedad como la imaginada por Ray Bradbury en Fahrenheit 451 (1953), yo me aprendería Frankenstein de Mary W. Shelley. Y cuando vinieran a quemarme con mis libros por el bien común o cualquier otra grandeza, yo les respondería la sentencia con la que Henry Miller titula el primer capítulo de Los libros en mi vida (1952): "Vivían y me hablaban".

En efecto, es la misma frase que pronuncia el bibliófilo de la adaptación de Fahrenheit 451, que el gran Truffaut realizó en 1965, al entregarse gustoso al fuego junto a sus libros. De momento, todos los veintitrés de abril vuelvo a leer unas páginas de Frankenstein con la misma devoción que la gran Mary escuchaba Shelley y Lord Byron en Villa Diodati.

Publicado el 24 de abril de 2020 a las 03:15.